粉墙黛瓦间流淌着千年古韵,深巷院落中沉淀着厚重历史。作为徽文化的重要组成部分,一座具有悠久历史的山水古镇,绩溪县华阳镇拥有城乡文旅融合的良好条件。近年来,华阳镇党员干部和广大群众,传承弘扬“绩溪牛”精神,积极探索传统与现代的共生路径,深入推进城乡文旅融合发展,正在奋力谱写“美丽幸福绩溪”的精彩篇章。为深入探寻古镇的历史文脉,聚力寻找文旅融合赋能城乡发展的路径和方法,7月2日至5日,金年汇官方入口赴绩溪县华阳镇调研城乡文旅融合发展实践团一行,在指导教师贾绍俊的带领下,深入各类博物馆、文化园、历史街区和周边乡村,通过座谈访谈、考察调研、沉浸体验等方式,考察当地城乡文旅融合发展实践,践行“守护文化根魂,激发古镇活力”的青春使命。

文脉寻踪:展厅中溯历史,宗祠里赏匠心

探寻之旅始于绩溪县博物馆。六大主题展厅如同展开的历史长卷:“绩水徽山”勾勒山水形胜,“人文绩溪”铺陈文脉渊源,“商道绩溪”再现商帮风云,“风土绩溪”留存生活印记,“徽韵绩溪”绽放艺术华彩,“徽味绩溪”飘散饮食芬芳。馆内珍藏的名人墨宝、精妙绝伦的木石砖雕、承载千年文脉的徽墨珍品,无不诉说着这片土地的文化基因。最令人驻足的是巍然矗立的“绩溪牛”铜像,讲解员揭秘其深意:这头昂首奋蹄的耕牛,正是绩溪人诚实守信、吃苦耐劳、稳健务实的精神图腾,恰是徽商纵横商海的核心密码。从文旅发展视角来说,绩溪博物馆无疑是该地市民和外来游客全面了解、生动体验绩溪悠久历史文化的重要基地,也是绩溪文旅融合的重要载体和重要资源。在文旅融合的道路上,它正在重塑文化空间价值,催生文旅新业态、新场景、新消费,成为文旅融合赋能城乡发展的新引擎。

博物馆的历史长卷勾勒出绩溪文化的轮廓,而饮食作为文化传承的鲜活载体,如何成为文旅融合的纽带?带着这一思考,团队前往同样位于该镇核心区域的中国绩溪徽菜(徽厨)博物馆。古朴的黑釉陶罐与现代餐盘跨越时空对话,诉说着徽菜器具的流变,泛黄的《绩溪菜谱》抄本与动态沙盘展示的“火腿炖甲鱼”烹制流程并置,将静态文献与动态技艺完美融合,让传统美食文化变得可看、可感、可体验,这正是文化资源转化为旅游吸引物的典范。在观察食材展板时,队员们被核心原料旁醒目的“本地直采”标识所吸引。这不仅是徽菜“地域性”的灵魂所在,更是文旅融合链条的关键一环。它清晰地指向了“从田间到餐桌再到展柜”的完整路径:本地特色物产支撑了独特的饮食文化,文化展示吸引游客,而旅游消费又反哺本地农业和食材生产,形成了“农、文、旅”相互赋能、良性循环的融合发展模式。

徽菜(徽厨)博物馆以舌尖上的美食文化展现了“农、文、旅”融合的生动实践,而绩溪的文化根脉更深植于传统文化的传承发展之中。实践团走进庄严肃穆的绩溪文庙,在这里接受一场深刻的文化洗礼。队员们仔细观摩大成殿等古建规制,聆听“金声玉振”诉说的礼乐精神和先哲智慧,切身感受绩溪“十户之村,不废诵读”的崇学传统。立于孔子像前,“万世师表”的匾额和厚重的历史氛围,让队员们对儒家“仁义礼智信”精髓及“崇文重教”精神心生敬畏。大家深刻认识到,文庙所代表的不仅是建筑遗产,更是治学修身、服务社会的宝贵精神财富。队员们还结合实践主题,探讨了儒家“仁礼”思想在淳化当代乡风、促进乡村和谐中的现实价值。一场简短的经典诵读,让青年学子的书声在古殿回响,象征着传统智慧与青春使命的交融。

文庙通过先贤名人们的崇学尚德诠释了绩溪传统历史文化的时代价值,而凝固在建筑中的匠心,则是另一种形式的文化叙事。实践团步入三雕博物馆,被徽派建筑瑰宝——周氏宗祠的精妙深深吸引。这座承载数百年历史的宅邸,以其“三雕”(砖雕、木雕、石雕)艺术的登峰造极,成为队员们研习徽州匠心的生动课堂。队员们细致观察梁枋、雀替、门楼上的雕刻:花鸟鱼虫栩栩如生,戏文典故寓意深远,无不体现着精湛技艺与深厚的伦理教化内涵。通过聆听讲解员的讲述和查阅资料,周氏家族严谨的家规家训、维系古村落和谐有序的治理智慧,逐渐清晰呈现。“在这里,建筑不仅是房子,更是一部立体的家族史书和处世哲学。”队员感慨道,“绩溪牛”的坚韧、诚信,在周氏家族的故事里得到了生动诠释,这无疑都是绩溪包括华阳镇推动文旅融合需要保护好传承好利用好的重要历史文化资源。

非遗拾珍:徽墨园里承匠心,古村落中续文脉

从博物馆的文物陈列到文庙宗祠的匠心雕刻,从徽菜选材纯朴而用心到徽州人民崇学又重商,绩溪文化在历史遗存中静静流淌。然而,绩溪文化的厚重不仅如此,当队员们来到徽墨文化园现场沉浸感受非遗传承的时候,当队员们来到华阳镇周边古村落的时候,共同见证了这份文脉正以更鲜活的方式拓展延续。走进中国徽墨文化园,队员们深入探访徽墨制作奥秘,亲手体验“捶打墨坯”与“描金绘彩”的核心技艺,以“探源+体验”“对话+弘扬”“践行+担当”为主线开启了一场沉浸式的非遗研学之旅。捶打间,队员们领悟“千锤百炼出精品”的真谛,感受力道与节奏的平衡对墨锭“落纸如漆”品质的决定性作用;描金时,从生涩到专注,一笔一画体会传统工艺对“精细”的极致追求,触摸工匠精神的具象化。通过体验式参与,深入理解非遗传承的重大意义,通过对话式学习,深度解码徽墨背后精益求精的精神内核。队员们感慨:在徽墨韵香中探寻绩溪底色,在非遗传承中弘扬工匠精神,一次特殊的体验强化了对绩溪的美好印象,而这恰恰又是绩溪城乡文旅融合发展中应该浓墨重彩的一笔。

徽墨制作的捶打与描金,让队员们体悟到非遗技艺的匠心坚守,而绩溪西山历史文化街区,则将这份坚守融入日常生活,成为绩溪老城区人们可见可亲的“活着的徽州史”。团队深入街区,探寻历史文化遗产和非遗技艺在当代生活中的活态传承。西山街区,格局完整,历史街巷保存完好,特别是西水圳(水关圳)等历史遗迹,既是绩溪古城的生活命脉,也是绩溪悠久历史的浓缩与写照。街区至今仍保存有明清以来形成的诸多古宅和精美的传统风貌建筑。手龙舞和徽墨制作技艺被列入国家级非遗,徽州三雕、墙头画等被列入省级非遗。当地政府对街区实施系统性保护,维护建筑载体和历史信息,确保文化真实性。西山街区通过“活态传薪”让文化基因在当代生根,团队深入街区调研,访问居民,记录匠艺口诀和民俗故事,梳理“文化笔记”,运用短视频等青春视角传播文化,形成校地协同的“双向滋养”。夕阳西下,历史建筑和传统民居在这里交相辉映,团队成员循着街巷可以想象传统城市的面貌,这无疑也是文旅融合中特别美好的一种感受。

文旅融合既要看城市,又要看乡村。带着对西山历史街区的探寻余热,团队来到有“江南第一家”称号的汪家大院及其所在的孔灵村。在这里,团队成员一方面考察古村落乡村振兴的面貌,另一方面通过触摸明清建筑的肌理,再度感受徽派文化的厚重。蜿蜒的青石板路、错落的白墙黛瓦、高耸的马头墙,共同勾勒出徽州聚落的经典画卷。在管理人员的引导下,队员们驻足于汪家大院恢宏门楼前,精雕细琢的砖雕门罩、寓意深远的匾额楹联,无声诉说着昔日徽商巨贾的显赫与修养。队员们凝神记录、捕捉细节,深刻体悟徽派建筑“门第”文化的庄严,感受这份“活着的历史教材”所承载的厚重文脉。

校地协同:基层实践绘新篇,托管课堂播星火

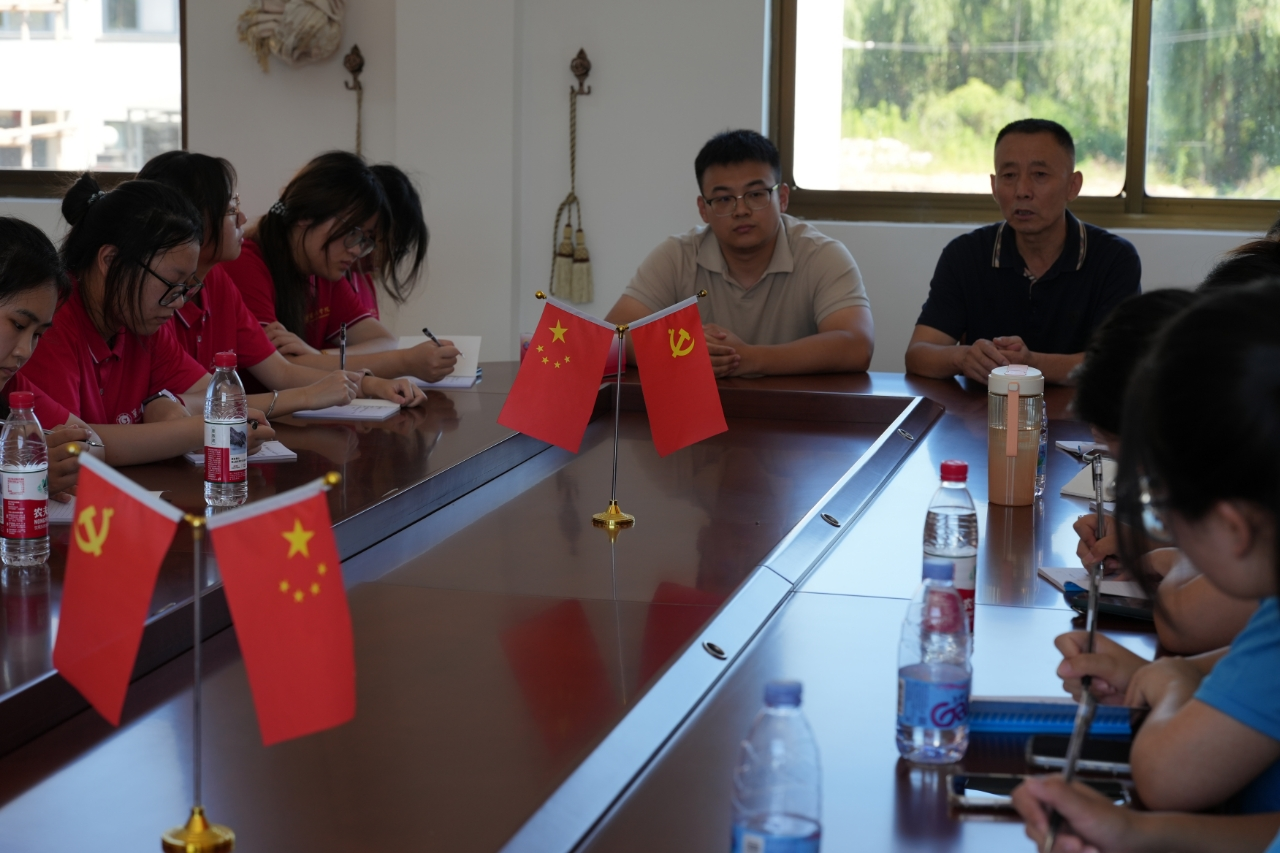

在非遗传承和历史文化遗产中读懂文化根脉后,实践团进一步思考如何让青春力量成为文化传承与基层发展的纽带?带着这一追问,团队深扎基层沃土,在溪马村与来苏社区等地书写实践答卷。以青春足迹为基层发展的崭新画卷,写下鲜活而有力的注脚。在溪马村党群服务中心,村“两委”的部分党员干部与师生一同座谈交流。队员们对新时代以来乡村振兴发展的成就有了全面了解,也对当前很多农村地区经济社会发展面临的人才稀缺、集体经济薄弱、产业结构较为单一、招商引资难度较大等问题深入思考,以溪马村为例,当前土地流转推动厂房兴建,正是该村“筑巢引凤”和积极推动传统农业转型升级的体现。在座谈中,师生和村里部分党员干部还就该村怎样借助紧邻城区、紧靠经开区和高铁站、文旅资源开发潜力巨大等优势来推进城乡文旅融合发展展开交流,互动的言语中饱含着成员们对乡村全面振兴的期望,也激发了大家在未来支持美丽乡村建设的青春志向。

走进来苏社区,以需求为锚点建立前期对接机制,创新开展暑期托管服务成了社区服务群众衍生出来的夏季清凉。双方以“假期托管需求清单”为起点,通过有效对接,队员们依托自身学习经验、专业所学知识与社区场地资源,积极参与“分龄托管+特色课程”的育人实践,棋艺博弈、诗歌比赛、绘画展示、谜语打趣、体育竞技……,这场双向奔赴的快乐相处,不仅是社区服务“托”稳孩子们的假期时光一个缩影,更是社区探索治理新路、拓展社区服务功能的有效尝试,也为今后大学生暑期社会实践和城乡社区有效联动提供了借鉴参考。

文化自信的根脉深扎于乡土,而振兴的密钥紧握在青年之手。在华阳镇,队员们于博物馆读懂“绩溪牛”的守正担当,在徽墨园淬炼匠心传承的敬畏,通过校地协同让文化“活”在社区课堂——这正是千年文脉与青春力量相遇的生动注脚。守护文脉根魂,从来不是对过去的凭吊,而是以青春之名,为“记得住乡愁”的中国式现代化写下最鲜活的答案。(文、图/郑雨轩、闫小岩、贾绍俊 初审/屈卡乐 终审/石庆海 发布/丁贝贝)